Hallo und guten Morgen,

ich lese hier zwar schon seit längerem mit, habe mich aber erst jetzt angemeldet.

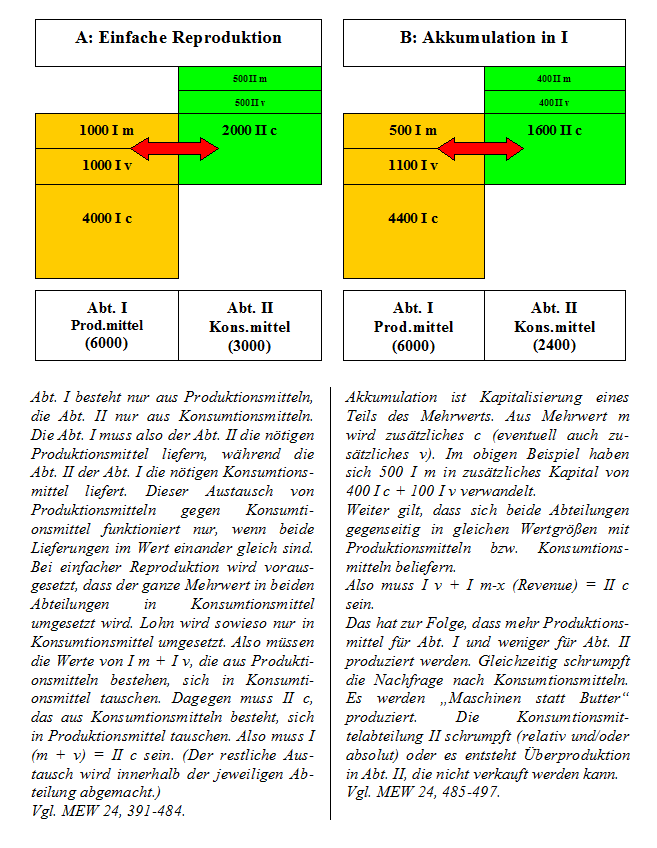

Ich bin gerade dabei, eine Hausarbeit zur erweiterten Reproduktion zu verfassen, ich möchte sie Schritt für Schritt darstellen, was Marx ja leider im zweiten Band des Kapitals nicht tut. Ich stoße dabei allerdings auf theoretische Probleme, die ich nicht lösen kann, deswegen möchte ich meinen Ansatz hier mal zur Diskussion stellen...

Meine Schritt-für-Schritt-Darstellung sieht wie folgt aus (anhand des 1. Beispiels auf S. 505):

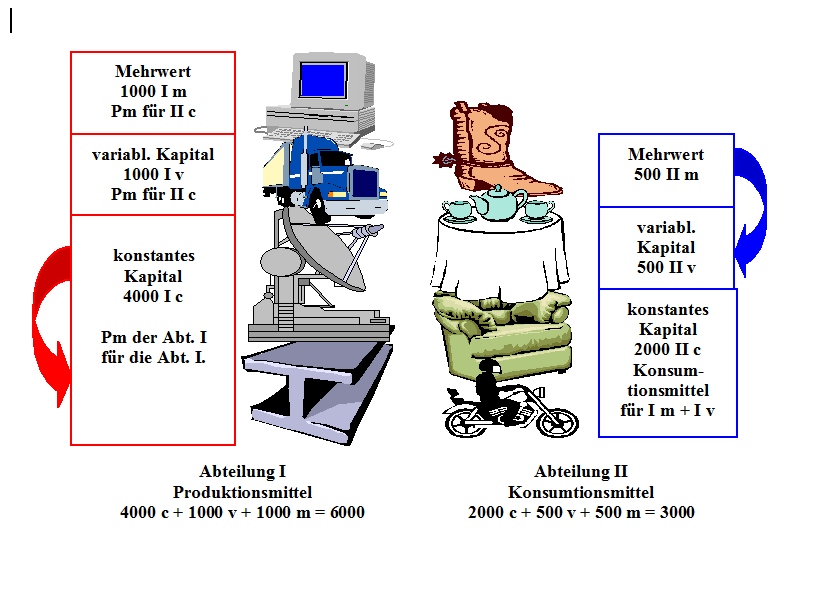

Ausgangspunkt (Beispiel S. 505, Das Kapital, Band 2, MEW):

Warenprodukt I: 4000c 1000v 1000m

Warenprodukt II: 1500c 750v 750m

Annahme: Die Hälfte des Mehrwerts von I wird akkumuliert (d.h. 500m)

1. Kapitalisten I und II zahlen ihre Lohnarbeiter nach Ablauf der Produktionsperiode aus.

2. Mit diesem Geld (I: 1000v, II: 750v) kaufen dieLohnarbeiter I und II Lebensmittel vom Gesamtkapitalisten II. Dem Gesamtkapitalisten II ist so sein variables Kapital wieder in Geldformzurückgeflossen, zusätzlich die 1000 der Lohnarbeiter I.

3. Für die von den Lohnarbeitern I erhaltenen 1000 kauft der Gesamtkapitalist II Produktionsmittel im Wert von 1000 beim Gesamtkapitalisten I. Diesem fließt so sein verausgabtes variables Kapitalwieder in Geldform zurück.

Es ergibt sich:

Abteilung I:

Warenprodukt: 4000c 1000m

Reproduktion: 1000v

Abteilung II:

Warenprodukt: 500c 750m

Reproduktion: 1000c 750v

4. Der Gesamtkapitalist II schießt 500G aus seinem Geldfonds vor und kauft damit Produktionsmittel vom Gesamtkapitalisten I.

5. Der Gesamtkapitalist I kauft mit diesen 500 Konsumtionsmittel von II. Die 500G kehren somit zu den Kapitalisten II zurück.

Es ergibt sich:

Abteilung I:

Warenprodukt: 4000c 500m

Reproduktion: 1000v

Abteilung II:

Warenprodukt: 750m

Reproduktion: 1500c 750v

6. Das konstante Kapital innerhalb von Abteilung I wird umgesetzt. Wenn man das einfache Beispiel nimmt, dass I nur aus zwei Kapitalisten besteht und jeder dieser beiden gleichen Anteil an der Produktion hat und die Produktionsmittel für den jeweils anderen produziert, ergibt sich folgendes: Kapitalist A(I) schießt 2000G vor und kauft damit seine Produktionsmittel von Kapitalist B(I). Diese 2000G verwendet Kapitalist B(I) nun, um damit seinerseits die benötigten Produktionsmittel von Kapitalist A(I) zu kaufen. Die 2000G sind damit auch wieder zu Kapitalist A(I) zurückgeflossen. Das konstante Kapital für die nächste Produktionsperiode ist reproduziert.

Es ergibt sich:

Abteilung I:

Warenprodukt: 500m

Reproduktion: 4000c 1000v

Abteilung II:

Warenprodukt: 750m

Reproduktion: 1500c 750v

7. Abteilung I akkumuliert. Bei einer angenommenen organischen Zusammensetzung von 4:1 werden 400m in konstantes Kapital ausgelegt. Die Akkumulation des konstanten Kapitals funktioniert ebenfalls wie in 6. erläutert.

8. Da der Voraussetzung nach erweiterteReproduktion stattfindet, muss auch II akkumulieren. Die einzige Möglichkeit,die sich dem Gesamtkapitalisten II bietet, um zu akkumulieren, ist, die verbliebenen Produktionsmittel 100 I m zu kaufen. Hierdurch erhält der Gesamtkapitalist I dann auch das notwendige variable Kapital, dass er für die Akkumulation und damit für die erweiterte Reproduktion benötigt.

Es ergibt sich:

Abteilung I:

Warenprodukt:

Reproduktion: 4400c 1100v (Akkumulationabgeschlossen)

Abteilung II:

Warenprodukt: 750m

Reproduktion: 1600c 750v

9. Der Gesamtkapitalist muss 50 aus seinem Geldfonds nehmen und diese für die Akkumulation des konstanten Kapitalsverwenden.

Es ergibt sich:

Abteilung I:

Warenprodukt:

Reproduktion: 4400c 1100v (Akkumulationabgeschlossen)

Abteilung II:

Warenprodukt: 750m

Reproduktion: 1600c 800v (Akkumulation abgeschlossen)

So stellt sich für mich die erweiterte Reproduktion dar. Ich kann mir allerdings nicht erklären, wie sich der Umsatz der 750m innerhalb Abteilung II vollzieht. Noch weniger kann ich nachvollziehen, was Marx auf S. 506 ausführt (und da scheint es mir genau um diese Frage zu gehen).

„Diese Ausdehnung des konstantenwie variablen Kapitals von II um zusammen 150 wird bestritten aus seinem Mehrwert“

Die Ausdehnung des konstanten und variablen Kapitals wird doch auseinem Vorschuss an Geldkapital betrieben (schreibt Marx weiter oben auf S. 506 ja selbst)?

„von den 750 II m bleiben alsonur 600m als Konsumtionsfonds der Kapitalisten II, deren Jahresprodukt sich nunverteilt wie folgt:

II.1600c + 800v + 600m (Konsumtionsfonds) = 3000"

Wie soll das funktionieren? Die Arbeiter benötigen doch nur 750v und haben diese auch schon verkonsumiert. Und nächstes Jahr produzieren sie ihre notwendigen Lebensmittel doch auch selber (im Wert von 800).

„Die in Konsumtionsmittelnproduzierten 150m, die hier in (100c + 50v) II umgesetzt, gehen in ihrer Naturalform ganz in die Konsumtion der Arbeiter ein: 100 werden verzehrt von den Arbeitern I (100 I v) und 50 von den Arbeitern II (50 II v), wie oben auseinandergesetzt.“

Hier verstehe ich nur Bahnhof. Die Arbeiter haben doch nur einen Umfang von 1000v + 750v. Und haben ihre lebensnotwendigen Lebensmittel schon längst gekauft. Wo sollen die Arbeiter jetzt auf einmal das Geld hernehmen, um die 150m Lebensmittel zu konsumieren? Und im nächsten Jahr produzieren sie diese ja selbst und müssen nicht auf die Lebensmittel des vergangenen Jahres zurückgreifen.

„In der Tat muß in II, wo sein Gesamtprodukt in einer für die Akkumulation nötigen Form zubereitet wird, ein um 100 größrer Teil des Mehrwerts in Form von notwendigen Konsumtionsmitteln reproduziert werden. Beginnt wirklich die Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter, so fließen die 100 variables Geldkapital von I durch die Hände seiner Arbeiterklasse zurück an II; welches dagegen 100m in Warenvorrat an I überträgt und zugleich 50 in Warenvorrat an seine eigne Arbeiterklasse.

Das zum Zwecke der Akkumulationveränderte Arrangement steht nun wie folgt:

I. 4400c+ 1100v + 500 Konsumtionsfonds = 6000

II. 1600c+ 800v + 600 Konsumtionsfonds = 3000“

Hier verstehe ich gar nichts mehr.

Weiß jemand eine Antwort auf meine Frage? Wie funktioniert das mit dem Umsatz in II und welche Rolle spielt diese Umgruppierung vom Konsumtionsfonds der Kapitalisten zum variablen Kapital? Ich kann das nicht nachvollziehen! ![]()

Beste Grüße,

Christian