1. Der Westfälische Friede

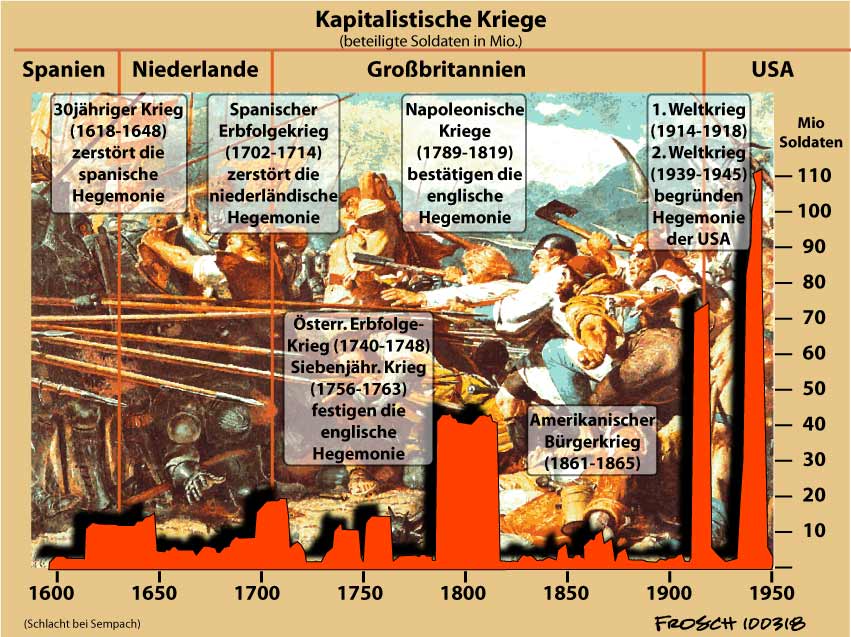

Die Westfälischen Friedensverhandlungen (1648 – 1650) zur Beendigung des 30jährigen Krieges in Europa schufen die Grundlagen und die Mythen der heutigen Weltordnung.

Grundlage der heutigen Weltordnung ist das Recht der Staaten, auf ihrem Territorium nach eigenem Gutdünken zu herrschen („cuius regio, eius religio“).

Daraus entwickelte sich die moderne Vorstellung, dass jeder Staat auf seinem Territorium und innerhalb seiner Grenzen „souverän“, das heißt frei und selbstbestimmt von fremder Einmischung ist.

Gleichzeitig dient der Westfälische Friede völlig zu Unrecht als Beleg, für die angebliche „Gleichberechtigung“ von Staaten: „Nach heutigem Verständnis wird der Westfälische Friede als historischer Beitrag zu einer europäischen Friedensordnung gleichberechtigter Staaten ... gewertet.“ (Wikipedia).

Fakt ist, dass im Zusammentreffen der Völker und Staaten immer und überall das „Recht des Stärkeren“ galt. Die Sieger, also die Stärkeren, haben ihren Willen immer als neues Recht definiert. Für die Schwächeren galt immer der gallische Spruch: „Wehe den Besiegten!“

Die Vorstellung der Nichteinmischung in fremde staatliche Angelegenheiten („Staatssouvernität“) widerspricht allerdings dem Recht des Stärkeren und will ihm Grenzen setzen.

Dass sich diese Vorstellung im Westfälischen Friedenswerk durchsetzte, lag daran, dass es damals unter den kriegführenden Parteien keine klaren Sieger und Besiegten gab, wohl aber eine allgemeine wirtschaftliche und militärische Erschöpfung.

Wenn die „furchtbaren Juristen“ des internationalen Rechts („Völkerrechts“) die „Gleichberechtigung der Staaten“ behaupten und

verkünden, können sich nicht auf die „allgemeine Gewohnheit“ („Naturrecht – von Natur entstanden“), sondern nur auf die einmalige Ausnahmesituation des Westfälischen Friedens berufen.

Durch das Völkerrecht wurde noch niemals ein Krieg verhindert und oder eine Aggression friedlich beigelegt.

Wenn deutsche Regierungsvertreter verkünden, dass „Deutschland am Hindukusch verteidigt“ werde, so widerspricht das direkt und offen der Souveränität der Hindukusch-Staaten. Wo immer die deutsche Regierung Soldaten und Waffen in alle Welt schickt, tut sie das unverhohlen mit ihrem „Recht des Stärkeren“ und in der Hoffnung, (zusammen mit den USA) der Stärkere bleiben zu können.

Die gesamte internationale Politik vom 17. bis ins 20. Jahrhundert bestand entweder aus einem offenen Bruch des Völkerrechts oder aus Lügengebäuden, die der eigenen Aggressionspolitik ein moralisches und völkerrechtliches Feigenblatt verschaffen sollten.

2. Die Nachkriegsordnung

Nicht nur bei Rechtsradikalen und bei Nationalisten gilt der „Versailler Vertrag“ als Inbegriff der Rechtssetzung durch die Sieger, als Recht der Stärkeren.

Allerdings umgibt die „Nachkriegsordnung“ nach Ende des 2. Weltkrieges mit Gründung der UNO ein Heiligenschein, der auch viele Linke blendet. Die Charta der Vereinigten Nationen gilt auch vielen Linken als Verkörperung von Prinzipien, die es zu schützen und zu verteidigen gilt.

Tatsache ist, dass auch bei der „Verfassung der Vereinten Nationen“ die Siegermächte ihren Willen als Recht definiert hatten. Auch die Vereinten Nationen sind eine Verkörperung des "Rechts der Stärkeren" - allerdings waren 1945 die Bedingungen für die Verlierer weniger hart als nach dem 1. Weltkrieg.

Und auch diese Nachkriegsordnung hat zwar die Kriege offiziell geächtet, aber keineswegs aus der Welt geschafft:

Tatsache ist, die Ära der Vereinten Nationen war und ist die Ära der amerikanischen Vorherrschaft in der Welt. Die Nachkriegsordnung ist eine „Pax Americana“.

Die „Pax Americana“ galt immer nur für die „Freunde der USA“, niemals für ihre vermeintlichen oder tatsächlichen Feinde. Die amerikanische Weltordnung war und ist keineswegs eine Ordnung gleichberechtigter Staaten.

Einer „Gleichberechtigung der Staaten“ stand von Anfang an das Veto-Recht der Siegermächte im Sicherheitsrat der UNO im Wege. Der Sicherheitsrat ist aber das entscheidende Exekutivorgan der UNO.

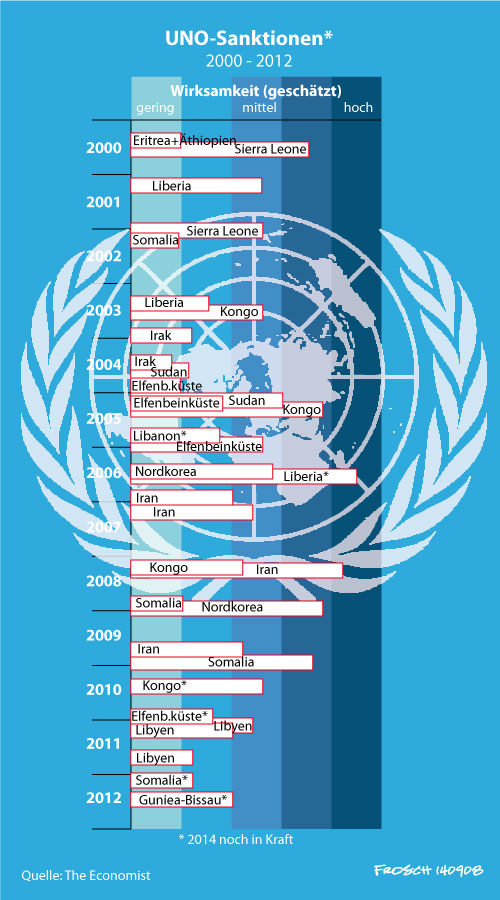

Dass die „Gleichberechtigung der Staaten“ ein Kindermärchen ist, wird auch daran sichtbar, dass die UNO immer nur Sanktionen gegen kleine und schwache Staaten verhängt, nie gegen große und mächtige Staaten:

Wo die großen Staatsmächte direkt aufeinandertreffen, wie jetzt in der Ukraine, wird nicht die UNO angerufen, wo sich die Großmächte gegenseitig mit ihrem Vetorecht blockieren können. Da handeln die Kontrahenten auf eigene Faust. Damit es dennoch nicht nach „Faustrecht“ aussieht, was sie tun, suchen und finden beide Seiten immer Gründe, dass es ganz rechtens und gerechtfertigt ist, was sie tun.

Für die Nachfolgestaaten der Sowjetunion war die Nachkriegsordnung 1990 zu Ende. Die Nato-Staaten konnten sich bis zur Ukraine-Krise noch als Siegerstaaten fühlen. Seit der unblutigen Annexion der Krim sieht sich Russlands Regierung wieder auf der Siegerstraße und in Asien benimmt sich die chinesische Regierung als neue „Siegermacht“, die nur ihr eigenes Recht gelten lässt.

Es wird Zeit, dass wir uns Gedanken machen, was nach der „Pax Americana“ kommt.

Es ist allerdings müßig und unnütz, gegen die Kriegstreiber in Ost und West, in Europa, Asien, Lateinamerika oder Afrika mit papierenen Verfassungen und mit Rechtsnormen zu wedeln. Wer seine Hoffnungen auf Staaten und Regierungen setzt, setzt auf das falsche Pferd.

Wer auf Rechtsnormen und auf die UNO-Charta baut, baut auf Sand.

Die einzige Kraft, die Kriege verhindern oder wenigstens verkürzen kann, sind breite und starke Volksbewegungen, das gilt für die Ukraine wie für Westeuropa und anderswo. Wo keine emanzipatorische Volksbewegung in Sicht sind, wird es auf Dauer keinen Frieden geben,

meint Wal Buchenberg.