|

Zirkulationsarbeit und Zirkulationskosten

1. Zirkulation

und Produktion im Kreislauf des Kapitals „Das

Kapital als sich verwertender Wert umschließt nicht nur

Klassenverhältnisse, einen bestimmten gesellschaftlichen Charakter,

der auf dem Dasein der Arbeit als Lohnarbeit ruht. Es ist eine

Bewegung, ein Kreislaufprozess durch verschiedene Stadien, der selbst

wieder drei verschiedene Formen des Kreislaufprozesses einschließt. Es

kann daher nur als Bewegung und nicht als ruhendes Ding begriffen

werden.“ K.

Marx, Kapital II, MEW 24, 109. „Der

Kreislaufprozess des Kapitals geht vor sich in drei Stadien, welche, nach

der Darstellung des ersten Bandes, folgende Reihe bilden:

Erstes

Stadium: Der

Kapitalist erscheint auf dem Warenmarkt und Arbeitsmarkt als Käufer; sein

Geld wird in Ware umgesetzt oder macht den Zirkulationsakt G – W

durch. Zweites

Stadium:

Produktive Konsumtion der gekauften Waren durch den Kapitalisten. Er

wirkt als kapitalistischer Warenproduzent; sein Kapital macht den

Produktionsprozess durch. Das Resultat ist: Ware von mehr Wert als dem

ihrer Produk-tionselemente. Drittes

Stadium: Der

Kapitalist kehrt zum Markt zurück als Verkäufer; seine Ware wird in Geld

umgesetzt oder macht den Zirkulationsakt W – G durch.“ K. Marx,

Kapital II, MEW 24, 31. „Nur in

der Einheit der drei Kreisläufe ist die Kontinuität des Gesamtprozesses

verwirklicht ... Das gesellschaftliche Gesamtkapital besitzt stets diese

Kontinuität, und ... sein Prozess besitzt stets die Einheit der drei

Kreisläufe.“ K. Marx,

Kapital II, MEW 24, 108f. „Die

Zirkulation ist ebenso notwendig bei der Warenproduktion wie die

Produktion selbst, also die Zirkulationsagenten ebenso nötig wie die

Produktionsagenten.“ K. Marx,

Kapital II, MEW 24, 129.

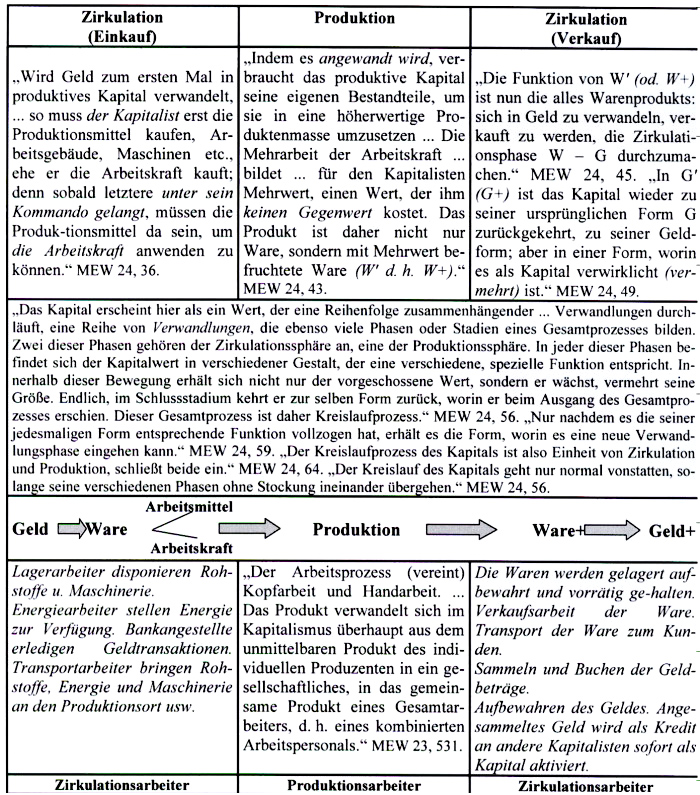

Grafik:

Kreislauf des Kapitals

2. Kosten der

Zirkulation 2.1. Kaufmännische

Zirkulationskosten „Bei dem

Kaufmannskapital haben wir es ... mit einem Kapital zu tun, das am

Profit teilnimmt, ohne an seiner Produktion teilzunehmen. Es ist also

jetzt nötig, die frühere Darstellung zu ergänzen.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 295. „Wie das industrielle

Kapital nur Profit realisiert, der als Mehrwert schon im Wert der Ware

steckt, so das Handelskapital nur, weil der ganze Mehrwert oder Profit

noch nicht realisiert ist in dem vom industrielle Kapital realisierten

Preis der Ware. Der Verkaufspreis des

Kaufmanns steht so über dem Einkaufspreis, ... weil dieser unter dem

Totalwert steht.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 297. „In der ergänzenden

Ausgleichung der Profite durch die Dazwischenkunft des Kaufmannskapitals

zeigte sich, dass in den Wert der Ware kein zusätzliches Element eingeht

für das vorgeschossene Geldkapital des Kaufmanns, dass der Zuschlag auf

den Preis, wodurch der Kaufmann seinen Profit macht, nur gleich ist dem

Wertteil der Ware, den das produktive Kapital im Produktionspreis der Ware

nicht berechnet ... hat.“ K. Marx, Kapital

III, MEW 25, 298. „Dies ist jedoch nur

richtig, wenn wie bisher angenommen wird, dass der Kaufmann keine Unkosten

hat oder dass er außer dem Geldkapital, das er vorschießen muss, ... kein

anderes Kapital, zirkulierendes oder fixes, im Prozess ... des Kaufens und

Verkaufens vorzuschießen hat. Dem ist jedoch nicht so, wie man gesehen hat

bei Betrachtung der Zirkulationskosten (Buch II, Kap. VI).“

K. Marx,

Kapital III, MEW 25, 299. „Welcher Art immer

diese Zirkulationskosten sein mögen; ob sie aus dem rein kaufmännischen

Geschäft als solchem entspringen, also zu den spezifischen

Zirkulationskosten des Kaufmanns gehören; oder ob sie Posten vorstellen,

die aus nachträglichen, innerhalb des Zirkulationsprozesses hinzukommenden

Produktionsprozessen, wie Spedition, Transport, Aufbewahrung etc.

entspringen: sie unterstellen auf der Seite des Kaufmanns, außer

dem im Warenkauf vorgeschossenen Geldkapital, stets ein zusätzliches

Kapital, das in Ankauf und Zahlung dieser Zirkulationsmittel vorgeschossen

war. Soweit dies

Kostenelement aus zirkulierendem Kapital besteht, geht es ganz, soweit aus

fixem Kapital, geht es nach Maßgabe seines Verschleißes als Zusatzelement

in den Verkaufspreis der Waren ein; ... Ob aber zirkulierend

oder fix, dies ganze zusätzliche Kapital geht ein in die Bildung der

allgemeinen Profitrate.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 299. „Die rein

kaufmännischen Zirkulationskosten (also mit Ausschluss der Kosten für

Spedition, Transport, Aufbewahrung etc.) lösen sich auf in die Kosten, die

nötig sind, um den Wert der Ware zu realisieren, ihn, sei es aus Ware in

Geld oder aus Geld in Ware zu verwandeln, ... Alles dies findet sich

im eigentlichen Großhandel, wo das kaufmännische Kapital am reinsten und

am wenigsten verquickt mit anderen Funktionen erscheint.

... Die Kosten, die wir

hier betrachten, sind die des Kaufens und die des Verkaufens. Es ist schon

früher bemerkt worden, dass sie sich auflösen in Rechnen, Buchführen,

Markten, Korrespondenz etc. Das konstante Kapital, das dazu erforderlich ist, besteht in Kontor, Papier, Porto etc. Die anderen Kosten lösen sich auf in variables Kapital, das in Anwendung kaufmännischer Lohnarbeiter vorgeschossen wird. ... Diese sämtlichen Kosten werden nicht gemacht in der Produktion des Gebrauchswerts der Waren, sondern in der Realisation ihres Werts; sie sind reine Zirkulationskosten. Sie gehen nicht ein in den unmittelbaren Produktionsprozess, aber in den Zirkulationsprozess, daher in den Gesamtprozess der Reproduktion.“ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 299f.

2.2.

Zirkulationskosten durch den Geldverkehr „Ein bestimmter Teil

des Kapital muss beständig als Schatz, potenzielles Geldkapital, vorhanden

sein: Reserve von Kaufmitteln, Reserve von Zahlungsmitteln,

unbeschäftigtes, in Geldform seiner Anwendung harrendes Kapital; und ein

Teil des Kapitals strömt beständig in dieser Form zurück. Dies macht,

außer Einkassieren, Zahlen und Buchhalten, Aufbewahrung des Schatzes

nötig, was wieder eine besondere Operation ist. Es ist also in der Tat die beständige Auflösung des Schatzes in Zirkulationsmittel und Zahlungsmittel und seine Rückbildung aus im Verkauf erhaltenem Geld und fällig gewordener Zahlung; diese beständige Bewegung des als Geld existierenden Teils des Kapitals, getrennt von der Kapitalfunktion selbst, diese rein technische Operation ist es, die besondere Arbeit und Kosten verursacht – Zirkulations-kosten.“ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 328. „Die Teilung der

Arbeit bringt es mit sich, dass diese technischen Operationen, die durch

die Funktionen des Kapital bedingt sind, soweit wie möglich für die ganze

Kapitalistenklasse von einer Abteilung von Agenten oder Kapitalisten als

ausschließliche Funktionen verrichtet werden oder sich in ihren Händen

konzentrieren. Es ist hier, wie beim

Kaufmannskapital, Teilung der Arbeit in doppeltem Sinn. Es wird besonderes

Geschäft, und weil es als besonderes Geschäft für den Geldmechanismus der

ganzen Klasse verrichtet wird, wird es konzentriert auf großer

Stufenleiter ausgeübt; und nun findet wieder Teilung der Arbeit innerhalb

dieses besonderen Geschäfts statt, sowohl durch Spaltung in verschiedene

voneinander unabhängige Zweige, wie durch Ausbildung des

Einzelbetriebs innerhalb dieser Zweige (große Büros, zahlreiche

Buchhalter und Kassierer, weit getriebene

Arbeitsteilung). Auszahlung des Geldes,

Einkassierung, Ausgleichung der Bilanzen, Führung laufender Rechnungen,

Aufbewahren des Geldes etc., getrennt von den Akten, wodurch diese

technischen Operationen nötig werden, machen das in diesen Funktionen

vorgeschossene Kapital zum Geldhandlungskapital (= Bankkapital).“

K. Marx,

Kapital III, MEW 25, 328f. „Die verschiedenen

Operationen, aus deren Verselbständigung zu besonderen Geschäften der

Geldhandel entspringt, ergeben sich aus den verschiedenen Bestimmtheiten

des Geldes selbst und aus seinen Funktionen, die also auch das Kapital in

der Form von Geldkapital durchzumachen hat.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 329. „Ich habe früher

darauf hingewiesen, wie das Geldwesen überhaupt sich ursprünglich

entwickelt im Produktenaustausch zwischen verschiedenen Gemeinwesen. Es

entwickelt sich der Geldhandel, der Handel mit der Geldware, daher

zunächst aus dem internationalen Verkehr. Sobald verschiedene Landesmünzen

existieren, haben die Kaufleute, die in fremden Ländern einkaufen, ihre

Landesmünze in die Lokalmünze umzusetzen, und umgekehrt oder auch

verschiedene Münzen gegen ungemünztes reines Silber oder Gold als

Weltgeld. Daher das Wechselgeschäft, das als eine der naturwüchsigen

Grundlagen des modernen Geldhandels zu betrachten ist.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 329. „Wie die ganze

Geldzirkulation in ihrem Umfang, ihren Formen und ihren Bewegungen bloßes

Resultat der Warenzirkulation ist, die vom kapitalistischen Standpunkt aus

selbst nur den Zirkulationsprozess des Kapitals darstellt (...), so

versteht es sich ganz von selbst, dass der Geldhandel nicht ... die

Geldzirkulation vermittelt. Diese Geldzirkulation

selbst, als ein Element der Warenzirkulation, ist für ihn gegeben.

Was er vermittelt, sind ihre technischen Operationen, die er konzentriert,

abkürzt und vereinfacht.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 333. „Der Geldhandel bildet

nicht die Schätze, sondern liefert die technischen Mittel, um diese

Schatzbildung, soweit sie freiwillig ist (also nicht Ausdruck von

unbeschäftigtem Kapital oder von Störung des Reproduktionsprozesses), auf

ihr ökonomisches Minimum zu reduzieren, indem die Reservefonds für Kauf-

und Zahlungsmittel, wenn sie für die ganze Kapitalistenklasse

verwaltet werden, nicht so groß zu sein brauchen, als wenn

sie von jedem Kapitalisten besonders verwaltet

werden. Der Geldhandel kauft

nicht die edlen Metalle, sondern vermittelt nur ihre Verteilung, sobald

der Warenhandel sie gekauft hat. Der Geldhandel

erleichtert die Ausgleichung der Bilanzen, soweit das Geld als

Zahlungsmittel fungiert, und vermindert durch den ... Mechanismus dieser

Ausgleichungen die dazu nötige Geldmasse; aber er bestimmt weder

den Zusammenhang noch den Umfang der wechselseitigen Zahlungen.

... Soweit das Geld als

Kaufmittel zirkuliert, sind Umfang und Anzahl der Käufe und Verkäufe

durchaus unabhängig vom Geldhandel. Er kann nur die technischen

Operationen, die sie begleiten, verkürzen, und dadurch die Masse des zu

ihrem Umschlag nötigen baren Geldes vermindern.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 333f. „Der Geldhandel in der

reinen Form, worin wir ihn hier betrachten, d. h. getrennt vom

Kreditwesen, hat es also nur zu tun mit der Technik eines Moments der

Warenzirkulation, nämlich der Geldzirkulation und den daraus

entspringenden verschiedenen Funktionen des Geldes.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 334. „Dies unterscheidet

den Geldhandel wesentlich vom Warenhandel, der die Verwandlung der

Ware und den Warenaustausch vermittelt oder selbst diesen Prozess des

Warenkapitals als Prozess eines vom industriellen Kapital gesonderten

Kapitals erscheinen lässt. Wenn daher das Warenhandlungskapital eine

eigene Form der Zirkulation zeigt, G – W – G, wo die Ware zweimal die

Stelle wechselt und dadurch das Geld zurückfließt, ... so kann keine

solche besondere Form für das Geldhandlungskapital nachgewiesen werden.“

K. Marx,

Kapital III, MEW 25, 334. „Soweit Geldkapital in dieser technischen Vermittlung der Geldzirku-lation von einer besonderen Abteilung Kapitalisten vorgeschossen wird ..., ist die allgemeine Form des Kapitals G – G' auch hier vorhanden. ... Aber die Vermittlung von G – G' bezieht sich hier nicht auf die sachlichen, sondern nur auf die technischen Momente der Verwandlung.“ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 334.

2.3.

Zirkulationskosten durch Versicherung „Ganz

verschieden, sowohl vom Ersatz des Verschleißes wie von den Arbeiten der

Erhaltung und Reparatur ist die Versicherung, die sich auf

Zerstörung durch außerordentliche Naturereignisse, Feuersbrunst,

Überschwemmungen etc. bezieht. Diese muss aus dem Mehrwert gutgemacht

werden und bildet einen Abzug von demselben. Oder, vom Standpunkt der

ganzen Gesellschaft betrachtet: Es muss eine beständige Überproduktion

stattfinden, d. h. Produktion auf größerer Stufenleiter, als zu einfachem

Ersatz und Reproduktion des vorhandenen Reichtums nötig – ganz

abgesehen von Zunahme der Bevölkerung –, um die Produktionsmittel zur

Verfügung zu haben, zur Ausgleichung der außerordentlichen

Zerstörung, welche Zufälle und Naturkräfte anrichten.“ K. Marx, Kapital

II, MEW 24, 178. „Eine

ganze Reihe laufender Unkosten bleibt sich beinahe oder ganz gleich bei

längerem wie bei kürzerem Arbeitstag. Die Aufsichtskosten sind geringer

für 500 Arbeiter bei 18 Arbeitsstunden als für 750 bei 12 Stunden. ...

Staats- und Gemeindesteuern, Feuerversicherung, Lohn verschiedener

ständiger Angestellter, Entwertung der Maschinerie und verschiedene andere

Unkosten einer Fabrik laufen unverändert voran bei langer oder kurzer

Arbeitszeit; ...“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 88. „Ferner:

Sobald die kapitalistische Produktion einen gewissen Entwicklungsgrad

erreicht hat, geht die Ausgleichung zwischen den verschiedenen Profitraten

der einzelnen Sphären zu einer allgemeinen Profitrate keineswegs bloß noch

vor sich durch das Spiel der Attraktion und Repulsion, worin die

Marktpreise Kapital anziehen oder abstoßen. Nachdem

sich die Durchschnittspreise und ihnen entsprechende Marktpreise für eine

Zeitlang befestigt haben, tritt es in das Bewusstsein der einzelnen

Kapitalisten, dass in dieser Ausgleichung bestimmte Unterschiede

ausgeglichen werden, so dass sie dieselben gleich in ihrer wechselseitigen

Berechnung einschließen. In der

Vorstellung der Kapitalisten leben sie und werden von ihnen in Rechnung

gebracht als Kompensationsgründe.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 219. „Die

Grundvorstellung dabei ist der Durchschnittsprofit selbst, die

Vorstellung, dass Kapitale von gleicher Größe in denselben Zeitfristen

gleich große Profite abwerfen müssen. Ihr liegt wieder die Vorstellung

zugrunde, dass das Kapital jeder Produktionssphäre nach Anteil seiner Größe

teilzunehmen hat an dem von dem gesellschaftlichen Gesamtkapital den

Arbeitern ausgepressten Gesamtmehrwert; oder dass jedes besondere

Kapital nur als Stück des Gesamtkapitals, jeder Kapitalist in der Tat als

Aktionär in dem Gesamtunternehmen zu betrachten ist, der nach Anteil der Größe seines

Kapitalanteils am Gesamtprofit sich beteiligt.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 219f. „Auf

diese Vorstellung stützt sich dann die Berechnung des Kapitalisten, z. B.

dass ein Kapital, welches langsamer umschlägt, weil entweder die Ware

länger im Produk-tionsprozess verharrt oder weil sie auf entfernten

Märkten verkauft werden muss, den Profit, der ihm dadurch entgeht, dennoch

anrechnet, sich also durch Aufschlag auf den Preis

entschädigt. Oder

aber, dass Kapitalanlagen, die größeren Gefahren ausgesetzt sind, wie z.

B. in der Reederei, eine Entschädigung durch Preisaufschlag

erhalten. Sobald die kapitalistische Produktion, und mit ihr das Versicherungs-wesen entwickelt ist, ist die Gefahr in der Tat für alle Produktions-sphären gleich groß (...); die gefährdeteren zahlen aber die höhere Versicherungsprämie und erhalten sie im Preis ihrer Waren vergütet.“ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 220.

3. Zirkulationsarbeit

schafft zwar keinen Mehrwert, vergrößert aber den

gesellschaftlichen Gesamtprofit 3.1. „Man hat in Buch II

gesehen, dass die reinen Funktionen des Kapitals in der Zirkulation – ...

also die Akte des Verkaufens und Kaufens – weder Wert noch Mehrwert

erzeugen. Umgekehrt zeigte es sich, dass die Zeit, die hierfür nötig

ist, objektiv mit Bezug auf die Waren und subjektiv mit Bezug auf den

Kapitalisten, Grenzen erzeugt für die Bildung von Wert und

Mehrwert. Was von der

Verwandlung des Warenkapitals an sich gilt, wird natürlich in

keiner Weise dadurch geändert, dass ein Teil desselben die Gestalt des

Warenhandlungskapital annimmt ...“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 292. „... Wenn dies

Geldkapital weder Wert noch Mehrwert schafft, so kann es diese

Eigenschaften nicht dadurch erwerben, dass es, statt vom industriellen

Kapitalisten, von einer anderen Abteilung Kapitalisten zur Verrichtung

derselben Funktionen beständig in Zirkulation geworfen wird.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 292. 3.2.

Das alles ist

weitgehend bekannt und unbestritten. Vielen Marxisten ist jedoch – wie

Ricardo – unbekannt, „dass Ursachen den

Profit erhöhen oder erniedrigen, überhaupt beeinflussen können,

wenn der Mehrwert gegeben ist ...“. K. Marx, Theorien über

den Mehrwert II, MEW 26.2, 378. „Die Zirkulationskosten

als solche, d. h. die durch die Operation des Austauschs und durch eine

Reihe von Austauschoperationen verursachte Konsumtion von Arbeitszeit oder

... Werten, sind ... Abzug entweder von der auf die Produktion verwandten

Zeit, oder von den durch die Produktion gesetzten Werten. Sie können nie

den Wert vermehren. Sie gehören zu den toten Kosten der ... auf dem

Kapital beruhenden Produk-tion. ...

Jedoch: Insofern das

Kaufmannsgeschäft und noch mehr das eigentliche Geldgeschäft diese

toten Kosten vermindern, fügen sie der Produktion zu, nicht dadurch, dass

sie Wert schaffen, sondern die Negation der geschaffenen Werte vermindern.

... Befähigen sie die

Produzenten mehr Werte zu schaffen, als sie ohne diese Teilung der Arbeit

könnten, und zwar so viel mehr, dass ein Mehr bleibt nach Bezahlung

dieser Funktion, so haben sie faktisch die Produktion vermehrt. Die Werte

sind dann aber vermehrt, nicht weil die Zirkulationsoperationen Wert

geschaffen, sondern weil sie weniger Wert absorbiert haben, als sie im

anderen Fall getan hätten.“ K.

Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie,

526f. „Im Übrigen muss

angenommen werden, dass mit der Teilung zwischen kaufmännischem und

industriellem Kapital Zentralisation der Handelskosten und daher

Verringerung derselben verbunden ist.“ K. Marx, Kapital III,

MEW 25, 303. „Sofern es zur

Abkürzung der Zirkulationszeit beiträgt, kann es indirekt den vom

industriellen Kapitalisten produzierten Mehrwert vermehren

helfen. Soweit es den Markt

ausdehnen hilft und die Teilung der Arbeit zwischen den Kapitalisten

vermittelt, also das gesellschaftliche Kapital befähigt, auf

größerer Stufenleiter zu arbeiten, befördert seine Funktion die

Produktivität des industriellen Kapitals und dessen

Akkumulation. Soweit es die

Umlaufszeit abkürzt, erhöht es das Verhältnis des Mehrwerts zum

vorgeschossenen Kapital, also die Profitrate. Soweit es einen geringeren Teil des Kapitals als Geldkapital in die Zirkulationssphäre einbannt, vermehrt es den direkt in der Produktion angewandten Teil des Kapitals.“ K. Marx, Kapital III, MEW 25, 291.

Siehe auch die Artikel:

|

|

Zur

Zitierweise: Wo es dem Verständnis dient, wurden veraltete

Fremdwörter, alte Maßeinheiten und teilweise auch Zahlenbeispiele zum

Beispiel in Arbeitszeitberechnungen modernisiert und der Euro als

Währungseinheit verwendet. Dass es Karl Marx in Beispielrechnungen weder

auf absolute Größen noch auf Währungseinheiten ankam, darauf hatte er

selbst hingewiesen: „Die Zahlen mögen Millionen Mark, Franken oder Pfund

Sterling bedeuten.“ Kapital II, MEW 24, 396. Alle modernisierten Begriffe und Zahlen sowie erklärende Textteile, die nicht wörtlich von Karl Marx stammen, stehen in kursiver Schrift. Auslassungen im laufenden Text sind durch drei Auslassungspunkte kenntlich gemacht. Hervorhebungen von Karl Marx sind normal fett gedruckt. Die Rechtschreibung folgt der Dudenausgabe 2000. Quellenangaben verweisen auf die Marx-Engels-Werke, (MEW), Berlin 1956ff. |